|

|

|

|

| 平成18年12月 |

|

|

|

三か月続いた『元禄忠臣蔵』もいよいよ今月で完結です。

私たちの世代は、興味のあるなしや好き嫌いは別にして「忠臣蔵」というものを知らない人はまずいないと言ってよかったと思います。ひと昔前までは12月14日の吉良邸討ち入りの日の前後には、テレビなどで必ず「忠臣蔵」の映画やドラマなどが放映されて、視聴率を上げていました。

ところで、国立劇場に「忠臣蔵あらかると」というパンフレットが置いてあるのをご覧になりましたか?これには「忠臣蔵」とはどのような出来事だったのかということをはじめとして、四十七士一覧、年表などが載せられ「忠臣蔵」の概要がわかるようになっています。『元禄忠臣蔵』は『仮名手本忠臣蔵』と違い、「松の廊下の刃傷」や「吉良邸討ち入り」の場面そのものは描かれていないこともあり、これまで<日本人の基礎知識>としてあった「忠臣蔵」をまったく知らない世代のためにも作ったということです。

このパンフレットの「忠臣蔵散歩道」というコーナーにも紹介されていますが、「忠臣蔵」に関係する史跡は千代田区、港区、中央区と都心に集中しています。(吉良邸は墨田区ですが)なかでも私の住んでいる港区には史跡が点在しています。

今月、私が演じております仙石伯耆守の屋敷は、現在の港区虎ノ門二丁目のあたりにありました。今は日本消防会館(ニッショーホール)というビルになっています。赤穂浪士たちが泉岳寺から仙石屋敷に到着したときに足を洗ったという井戸があったといわれ、現在はビルのエントランスに「義士洗足の井戸」として足を洗う義士たちをイメージしたと思われるオブジェが作られています。

虎ノ門のオフィス街の真ん中ですので、周辺を見回しても高層ビルが林立していて往時をしのぶものは何も残っていませんが、片隅には花が供えてられていました。

一方、泉岳寺は今月の稽古中に巳之助と一緒にお参りしてきましたが、こちらは今でも線香の煙の絶えることがありません。

「忠臣蔵あらかると」には、他にも吉良上野介邸跡、内蔵助が切腹した細川越中守邸跡などゆかりの場所が何か所か紹介されていますので、ぜひ実際に歩いてみてください。 |

|

|

|

|

|

| 平成18年11月 |

|

|

|

『願人坊主』には、「悪」の字のついた手桶の底をお面にしてボロボロの扇子を持って踊るところがあります。これを「悪玉おどり」といいます。

三代目三津五郎が『七枚續花の姿繪』という七変化舞踊のひとつとしてこの『願人坊主』を初演したのは文化8年(1811)ですが、その4年後に出版された葛飾北斎の『踊独稽古(おどりひとりげいこ)』には『あくだまおどり』という踊りの振りの図解が載せられています。変化舞踊はその当時市井で流行しているものをリアルタイムで取り入れることが多くありました。大道芸だったのか、座敷芸だったのか、またはもっと他のものなのか…どのようなかたちだったのかは分かりませんが、この頃の江戸の町では「悪玉おどり」なるものが流行っていたのは確かだと思われます。

それから十数年後天保3年(1832)に四代目三津五郎と四代目歌右衛門によって初演されたのが、清元『三社祭』です。ご存じの通りこの踊りには後半に「善玉悪玉」の踊りがあります。この部分の振りは『踊独稽古』のものと共通するところがかなりありますので、これを参考にして振りをつけたのではないでしょうか。

これらの本や踊りに登場する「善玉」「悪玉」は、顔に大きく「善」「悪」と書かれたお面をつけています。これは山東京伝の黄表紙『心学早染草(しんがくはやそめくさ)』の挿絵がもとになっているのではないか、といわれています。

『心学早染草』は庶民向けに易しく書かれた心学書(道徳書)です。本来人間があわせ持っている「善き魂」=「善い行いをさせる心」と「悪魂」=「悪い行いをさせる心」を擬人化して描いています。(ここではまだ「悪玉」「善玉」とは呼ばれていません)その「善」と「悪」が争って勝った方が人間の身体に入ります。どちらが入るかによって主人公の理太郎の行動が操られることになります。

生まれたときには天帝(万物造化の神)の力で「善」が入ったので真面目な青年に成長した理太郎ですが、ある日「善」がちょっと油断したすきに「悪」に取って代わられ、身を持ち崩します。最後は、道理先生という人に道を説かれ「善」が「悪」を追い出し、親の勘当もとかれた理太郎は跡目を継いで家は富み栄えたというストーリーです。「人間生まれた時に立ちかえり人の道を知れば、「悪魂」は簡単に追い出せるのだ」という教訓になっています。

その挿絵の「善き魂」と「悪魂」は裸に褌ひとつで球状の顔に大きく「善」の字と「悪」の字が書かれた姿になっています。特にこの「悪」の方が滑稽な動きをするので読者にウケたようです。理太郎が吉原で女郎をあげて遊んでいるところでは、後ろで「悪魂」たちが扇子を持って踊っている様子が描かれています。これが「悪玉おどり」の原型になったのか、逆にもともと「悪玉おどり」の元になるような踊りがあったものを京伝が黄表紙に取り入れたのかははっきりしません。

いずれにしても「善玉」「悪玉」のこのような姿が定着して、幕末から明治にかけては教訓絵や双六にも登場しています。 |

|

|

|

|

| 平成18年10月 |

|

|

役どころのコーナーでも触れましたが、『盛綱陣屋』は大坂の陣を題材にした作品です。ご存知の通り、「大坂の陣」とは、関が原の戦い後に徳川家康が豊臣氏を滅ぼそうとして方広寺の鐘の銘にかこつけて起こした「冬の陣」と、そこで一度和議を結んだもののその条約を破り徳川方が大坂城の内濠を埋めるなどしたことから豊臣方が兵を挙げた「夏の陣」のことです。結果は徳川方が勝利、豊臣方の秀頼、淀君以下は自害しました。

『盛綱陣屋』は、明和6年(1769)に大坂竹本座で初演された人形浄瑠璃『近江源氏先陣館』(全九段)の八段目にあたります。

当時は近い時代の史実をそのまま戯曲化することは禁じられていましたので、この作品も鎌倉時代に置き換えられています。

佐々木盛綱=真田信之、佐々木高綱=真田幸村、北条時政=徳川家康、そして、和田兵衛秀盛は後藤又兵衛です。この段以外の登場人物も、頼家=秀頼、時姫=千姫、三浦之助=木村重成、片岡造酒頭=片桐且元となっています。このようにうまくふたつの時代の人物を置き換えています。

真田幸村は、兄の信之が徳川四天王のひとり本多忠勝と姻戚関係にあり家の存続を考えて徳川方についたために、兄弟でありながら敵同士になってしまいます。これが、盛綱と高綱の設定になっています。

幸村の大坂の陣での活躍は目覚しく徳川方をかなり悩ませたといわれています。歴史上の人物としては大変人気のある人で、現代になってからも猿飛佐助などが活躍する柴田錬三郎の『真田十勇士』や池波正太郎の『真田太平記』などに登場します。余談ですが、「幸村」という名前は史書などには一切あらわれず後世の俗伝と言われています。本当の名前は「信繁」といったそうです。

さて、その幸村に置き換えられたのが、鎌倉初期の武将 佐々木高綱です。高綱も後世で人気があり、『平家物語』や『源平盛衰記』などにその活躍が描かれています。なかでも宇治川の合戦での梶原源太景季との先陣争いは有名です。この梶原源太景季も来月歌舞伎座で上演します『源太』という踊りにもなっているくらい人気のあった人物ですが、この二人がともに頼朝から与えられた「生食」(「生月」とも)と「磨墨」という名馬に乗って先陣争いをしたという話です。

このような武勇で名を馳せたふたりを重ねあわせているというのは、江戸時代の人々にはとてもしっくりきたのではないでしょうか。

そして、この『近江源氏先陣館』の後編にあたるのが享保3年(1718)に大坂豊竹座で初演された『鎌倉三代記』です。この作品は、大坂夏の陣を題材にしており、『近江源氏先陣館』と同じように人物が置き換えられています。内容的にもこの二つの作品は密接に関わっています。

現在、歌舞伎で上演されるのは七段目『絹川村の段』のみとなっています。

ところで、私の演じております和田兵衛秀盛(『鎌倉三代記』では義盛)こと後藤又兵衛(基次)は智勇に優れた人物として知られています。六尺を超える巨漢で、槍の名人と伝えられています。

もともと筑前黒田家の家臣ですが、主人の黒田長政とうまくいかず筑前をはなれ長い浪人生活を余儀なくされていました。最後は徳川家康からの誘いも断り大坂方について獅子奮迅の働きをしたといわれています。

また、この人物は『鎌倉三代記』には「四斗兵衛」として、『義経腰越状』では「五斗兵衛」(「ごとう」という音ともかけている)として登場します。このことからも斗酒をも辞さぬ大酒飲みであったことがわかります。『堀川館の場━五斗三番』では、大酔いの態で竹田奴をあしらい、三番叟を踊る場面があります。

この三作品はどれも徳川治世の時代の作品にも関わらず、大坂で初演されているためか豊臣方に惜しみない同情の念を示していることがとても興味深く感じられます。

ちなみに宝暦4年(1754)に豊竹座で初演されたこの『義経腰越状』は、現在歌舞伎で上演される「五斗三番」と「鉄砲場(泉三郎館)」が三段目ですが、次の四段目に頼朝(=家康)暗殺を描いた件があったために初演時には上演を禁止されています。 |

|

|

|

|

| 平成18年5月 |

|

|

『権三と助十』の一幕目は、長屋の住人が総出で「井戸替え」をしている場面になっています。

現在でも井戸を使っているところではもちろん「井戸替え」をしますが(といっても機械を使うと思いますが…)、東京では「井戸」そのものをほとんど見かけなくなってしまいましたので、「井戸替え」という言葉も知らない人が多いのではないでしょうか?

「井戸替え」とは、井戸の大掃除をすることです。井戸の水をすっかり汲み上げて、中に人が入って泥やゴミをすくい、またみんなで綱を引いてそれをひっぱりあげます。 江戸の長屋では、この芝居通りの風景がみられたようです。

この「井戸替え」は、年に一度7月7日の七夕の日に行なわれることが多かったそうです。『権三と助十』でも、一幕目の井戸替えの場では七夕飾り(笹竹や祭壇)があります。二幕目は場所は同じ長屋ですが、日にちが経っているので七夕飾りはありません。

七夕は、ご存じの通り、天の川の両岸の牽牛星(彦星)と織女星(織姫)が一年に一度会えるという7月7日の夜に星を祭り、願を掛ける年中行事で五節句のひとつです。平安時代から宮中で行なわれていた中国伝来の「乞巧奠(きこうでん)」<女子が手芸を上達することを祈る祭事>という行事と、日本古来の神を待つ巫女「棚機女(たなばたつめ)」の信仰が一緒になったものと言われています。そして、さらに「神」ではなく帰ってくる「仏」を待つ「お盆」の民間信仰も一緒になったようです。マコモで作る馬などは、七夕では「神」の乗り物、お盆では「仏」の乗り物になります。(お盆の時にはキュウリの馬も登場しますが…)このように七夕とお盆は非常に似た要素をもっています。

なぜ七夕に井戸替えをするのか、はっきりしたことはわかりませんが、七夕の日に行なわれる行事には、「笹竹を飾って短冊をつける」というような現在だれもが知っているものはもちろんのこと、「お墓を洗う」「この日に水浴びをすると丈夫になる」「女性が髪を洗うとよごれが落ちる」など「井戸替え」のほかにも「水で穢れを祓う」という意味合いの行事・習俗が全国的に多く見られます。棚機女が水辺で神の降臨を待っていたということも関係あるのでしょうか。

また、閻魔王の化身ともいわれた平安初期の歌人 小野篁は、井戸からこの世とあの世を往来していたという伝説もあります。当時、井戸は冥界への入り口と考えられていたようです。『実盛物語』にも、九郎助が井戸の中に向かって呼びかけると小万が息を吹き返すという場面があります。

こうしてみると、七夕に行なう井戸替えは井戸を清めることで通り道をきれいにしてご先祖様をお迎えするという意味もあるのかもしれません。 |

|

|

|

|

| 平成18年4月 |

|

|

|

『浅妻船』は琵琶湖の東岸の朝妻の港の船遊女を題材にしたものです。とは言え、船遊女そのものが踊るのではなく、それを題材に描かれた英一蝶の絵の世界を白拍子の姿で踊る趣向になっています。

この踊りには小道具として小鼓が使われます。今回は鼓のことについて、少し書かせていただきます。

鼓の「皮」(丸い部分)は1〜2歳の仔馬の皮でできています。皮と皮の間の木の部分は「胴」といいます。これは桜の木を彫りだして漆を塗り、蒔絵などの装飾を施したものです。また、皮と胴を固定している紐は「調べ」といいます。麻を染めてよったものです。

「調べ」だけは古くなると取り替えますが、皮と胴は現代のものではなかなか良いものがなく、プロの演奏家が舞台で使う鼓は古いものを大切に使っているという状態です。

まず構え方です。

鼓は、左手で調べを持って、右肩に担ぎ、右手で打ちます。最近、テレビのCMなどで逆さまに構えている人を見ることもありますが…。

皮のどの部分を打つかということと調べを締めたり緩めたりすることで、音の調子を変えます。鼓の音は口で言うと「ポン」「ポ」「タ」などとあらわします。

『浅妻船』には、「調べ」を両手で持って鼓をまわしながら軽く引っ張ったりしている振りがあります。これは「調べをなおしている」(張り方の調節をしている)ところです。また皮の部分を口に近づける振りがありますが、これは皮に湿り気をあたえるために息を吹きかけているところです。

これらは実際に鼓をうつときにもすることです。調べはある程度弾力が必要で、その張りかたで音が変ってくるという重要なものです。また、皮の湿り具合も音に大きく影響します。実際に演奏するときは、その日の天候や湿度によって息をかけるだけでなく調子紙という紙を湿らせて後ろ側の皮に貼ったりして調整することもあります。

そして、楽器の準備が整うと今度は鼓をうつ振りになります。ここは踊り手は音を出さず、実際には黒御簾の中のお囃子さんがうちます。これを「付け鼓」といいます。振りとはいえ、間をはずさないようにしないと手と音があわなくなってしまいます。

また、鼓を構える時は必ず右手を皮に添えて右肩に担ぐようにします。ところが、踊りのおさらい会などで鼓を左手だけで持ち上げて後から右手を添えたために踊り手は構えただけのつもりが、お囃子さんが勘違いして「ポン」とうってしまったなどということもあるそうです。

鼓のお稽古をしている人にとっては何でもないことですが、触ったこともない人が鼓を持つとなんとなく妙なかたちになることもあります。やはり踊り手は鼓や三味線のお稽古ぐらいはしておくべきですね。 |

|

|

|

|

| 平成17年12月 |

|

|

|

日本舞踊協会の公演で清元の『玉屋』を踊ります。

「玉屋」というと「鍵屋」とともに江戸の花火屋を思い出される方もあるかもしれませんが、今回の「玉屋」は、夏の風物ではありますが花火屋ではありません。

この「玉屋」は「さぼん(しゃぼん)玉屋」です。夏に子供を相手にシャボン玉の液とそれを吹くための藁や竹の管を売り歩いていました。

玉屋は江戸だけでなく京坂でも見られました。暑い季節の商売なのでこの踊りの衣裳のような格好ではなく浴衣を尻っぱしょりにしていましたが、江戸と京坂では少し様子が違ったようです。

江戸では箱を首に懸け、日傘をもって「玉や、玉や…」という売り声で売り歩いていました。それに対して京坂の玉屋は手に岡持ちのようなものを持ち、頭巾や手拭いをかぶった姿で、「ふき玉や、さぼん玉、吹けば五色の玉がでる」が売り声だったそうです。

昭和4年発行の『江戸近世舞踊史』(九重左近著)に「この物賣は現在でも時折見受けるが、其の服装等は昔時の儘では無い」とありますから姿は変っても比較的最近まで「玉屋」は存在したようです。

「シャボン」は安土桃山時代に鉄砲などと一緒に南蛮(ポルトガル)から伝わったと言われています。(「シャボン」という言葉はもともとポルトガル語です)伝わった時代は古いものの、シャボン(石鹸)が庶民に普及したのは明治になってからですので、江戸時代の玉屋の売っていたのは現代の洗剤にあたるこのシャボンではありませんでした。

『嬉遊笑覧』(喜多村信節著)には「無患子、芋がら、烟草などを焼いた粉を水に浸し、竹の細い管で吹くと玉が飛んで五色に光ってみえる」とあります。当時は草や木などの灰を水に溶いたものを洗剤代わりに使っていたようです。

それから、『玉屋』の歌詞の中に「蝶々とまれをやってくりょ 蝶々とまれや 菜の葉にとまれ 菜の葉いやなら葦の葉にとまれ」というところがあります。「蝶々とまれ」はやはり江戸の物売りのひとつの「蝶々売り」をさしています。これは紙や竹で作った蝶々を売る商売です。この歌詞をきくとお馴染みの唱歌『ちょうちょう』の「ちょうちょう ちょうちょう 菜の葉にとまれ 菜の葉にあいたら 桜にとまれ」を思い出します。この歌のメロディはスペイン民謡をもとにしているのだそうですが、作詞は野村秋足という文政生まれの国学者です。蝶々売りの言い立なのか、子供の歌う俗歌なのかわかりませんが、現代の日本人のほとんどの人が歌えるこの『ちょうちょう』の歌詞のもとになる詞が江戸時代にすでにあったと思うとちょっと不思議な感じがします。

江戸末期の歌舞伎では、「玉屋」以外にも様々な物売りや大道芸人、果ては願人坊主までありとあらゆる風俗を取り入れて踊りにしています。そのおかげで現在ではほとんど見ることができなくなってしまった江戸の風俗を踊りを通して見ることができるわけです。 |

|

|

|

|

| 平成17年12月 |

|

|

|

今、『獅子を飼う』の稽古の真っ最中です。西宮の初日まで約1か月の稽古ですが、新劇の稽古としては普通の日数です。それに対して歌舞伎の公演の稽古は特別な場合を除いて普通4〜5日間しかありません。今回は、歌舞伎の稽古についてお話します。

「顔寄せ」では興行主、役者、スタッフが集まり、狂言名題を読み上げ最後に手締めをします。「これからひと月この顔ぶれで興行します」という顔合わせです。

江戸時代の芝居は現代のようにひと月ごとに座組みが変わるのではなく、役者と各座は1年間の契約を結んでいました。その座組みでの最初の興行を「顔見世興行」といいます。「これから○○座は1年間この一座でいきます」という意味のまさに顔を見せる興行でした。その顔見世興行の稽古の前に「顔寄せ」が行われるので、本来顔寄せの手締めは「契約完了」という意味がありました。

そして稽古は「平稽古」から始まります。これはいわゆる「本読み」です。

今でこそ、すべてのセリフとト書き、そして唄の歌詞などが印刷された台本が出演者全員に配られますが、江戸時代はもちろん比較的最近まで役者はそれぞれの役のセリフのみを和紙に筆書きした「書抜き」というものしかもらえませんでした。それを見るだけでは前後のセリフのつながりなどがまったくわかりません。そこで、昔は新しい芝居の稽古の時は狂言作者が「次は誰、次は誰」とセリフを言う人を指名していって、間にト書きを読んだりしていたようです。

今でも『勧進帳』のように誰もが知っている狂言や踊り(セリフのあるもの)の場合には台本ではなく書抜きが渡されます。セリフのない踊りや、同じ役をいただくのが2回目以降の場合は書抜きの表紙のみを渡されます。これを「端紙(はがみ)」といいます。「二度目だからセリフはもうわかっているでしょ」ということで、昔の姿勢の厳しさが伺えます。

次は「立稽古」です。文字通り、立って動きをつけながらセリフをいう稽古です。まだこの段階では「附け」(音楽)が入りません。

「附立」になってようやく音が入ります。「附けの入った立稽古」という意味です。

次は「総ざらい」です。舞台へ行く前の最後の稽古です。衣裳や鬘はつけませんが、小道具を使って稽古します。もちろん音楽もツケも柝も入ります。

この総ざらいの最後にまた手締めをします。現在は、総ざらいのあとに「初日通り舞台稽古」をしますが、明治の末までは舞台稽古はなく「総ざらい」の翌日がいきなりお客さんを入れての初日だったので、ここで手を締めたのでしょう。ちなみに初日は木戸銭が少し安かったそうです。

それでも当時は、この五段階の稽古を何日かずつかけてじっくりしていたようですが、現在は附立が2回、総ざらい、舞台稽古となることが多く、手馴れている芝居や踊りの時などは「附立」と「総ざらい」を一緒にした「附総」からいきなり「初日通り舞台稽古」ということもあります。

この少ない日数の稽古に対応するためには、普段いかにたくさんの芝居をみておぼえているか、そしていかに個々に稽古をしているかということが大切になってくるわけです。 |

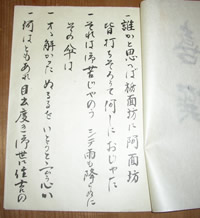

【写真上】 【写真上】

襲名披露公演の時の『喜撰』の書抜きです。右上に黄色い熨斗がついているのが見えますか?これはお正月の公演の書抜きと端紙のみにつけられます。

【写真中】

『喜撰』の書抜きの中身です。1ページに6行ずつ書かれています。

【写真下】

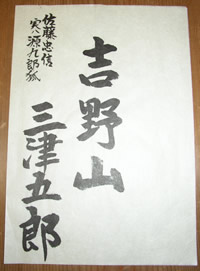

『吉野山』の端紙です。このときの忠信は初役ではないので端紙でした。 |

|

|

|

|

| 平成17年10月 |

|

|

|

『お国と五平』の池田友之丞は虚無僧に身をやつしていますので、尺八を吹きながら登場します。

尺八は名前の通り、1尺8寸の長さの竹でできた楽器です。とはいえ、それは標準的な長さで実際には短いもので1尺1寸のものから長いもので3尺を超えるものもあるそうです。長さの違いは音域の違いで、1尺8寸のものは全部の穴をふさいだ状態で西洋のドレミでいうと「レ(D)」の音が出ます。

芝居の下座などで長唄の三味線と共演する場合、その五本という調子に合わせるために半音低い音の出る1尺9寸の楽器を使うことが多いそうです。今月の『河内山』の玄関先の「悪に強きは善にもと…」の名ゼリフの時に流れている「三曲の合方」で使われている尺八も1尺9寸のものです。

尺八は天然の竹に穴をあけて作りますが、現在では筒の中にうるしや砥粉などを塗って音程の調整をしています。また七つの節があるのが良い形と言われるそうです。

五つの穴をいろいろな組み合わせで押さえたり離したり、歌口(息を吹き込むところ)にあてる口の角度、息の吹き込み方、また特殊な奏法として底の穴をふさぐなどすると、最高で約3オクターブの音が出るのだそうです。

現在の尺八は竹の根元(元々は土の中だったところ)から使っていますが、古くは必ずしも根竹は使わなかったようです。

ところで、友之丞も五平に斬りつけられたとき逃げながら尺八を振り回しますが、助六が廓の若い者を追い散らす場面でも尺八をかっこよく振りあげています。助六や御所五郎蔵といった芝居のなかの男伊達は大抵腰に尺八を差して登場します。これは当時の男伊達といわれる人たちのファッションだったようです。竹の根っこのところはかなり丈夫ですから、このような侠客たちが尺八を喧嘩に使うためにも根竹を使ったと言う説もあるのだそうです。

楽器でありながら武器にもなってしまう、尺八はシンプルながら色々な意味でかなり奥が深いですね。

今回は今月御園座にご出演の国見昌史さんに伺ったお話を参考に書かせていただきました。 |

|

|

|

|

| 平成17年8月 |

|

『伊勢音頭恋寝刃』の福岡貢は「伊勢御師(いせおんし)」と呼ばれる下級神官です。御師は布教のために全国を廻り伊勢暦やお札を配って歩き、伊勢神宮に参拝する人の旅の手配をしていました。現代で言えば、ツアーコンダクターのような仕事です。

古くは私的な参拝を禁止していた伊勢神宮ですが、江戸時代には年間約六十万人もの人がお参りするようになっていました。特に御遷宮の年やその翌年(御蔭年)には爆発的に参宮者の数が増えて、数百万人にものぼったといわれます。

「お伊勢参り」はもちろん伊勢神宮への信仰が目的という建前ですが、実際には日常生活から抜け出す“旅”としての楽しみが大きかったようです。

江戸から伊勢までの旅は往復約二ヶ月にも及ぶ長旅になりますから、それなりにお金もかかります。そこで集団でお金を積み立てて代表者がお参りするという「伊勢講」という組織もできました。

また、親や奉公先の主人に黙って子供だけでお伊勢参りをする「抜け参り」も流行しました。着の身着のままで飛び出し柄杓ひとつ持って旅をするのですが、道中の人々が食べ物を施したり泊まる場所を提供したりして参宮を助けました。また、奉公人が黙って店を飛び出したら普通はクビになってしまうところですが、「抜け参り」に限っては戻ってきた時に元通り雇うという約束があったそうです。

伊勢御師が手配する「お伊勢参り」は、外宮の豊受大神、内宮の天照大神とそれぞれ数十の末社へのお参り、山海の豪華料理でのもてなし、御師の館での太々神楽の奉納、そして、古市の遊郭での伊勢音頭の見物など庶民にとっては盛りだくさんのとても魅力的なコースでした。

古市は外宮と内宮の間にある町で、遊郭などが約70件、遊女が約1000人もいました。当時は江戸の吉原、京都の島原と並んで三大遊郭として知られていました。なかでも古市最大の遊郭“備前屋”にはセリ上がりの舞台があり、そこで踊り妓たちが伊勢音頭を踊りました。まず手摺り、雪洞、提灯などがせり上がって来て決まると、踊り妓たちが左右から出て、踊りながらすれ違って引っ込むという演出だったそうです。

『伊勢音頭』に出てくる油屋も古市に実在した遊郭です。その油屋で起きた殺傷事件を題材に事件直後に伊勢松阪で上演されたものが、同じ年大阪でも上演されて現在に残りました。 |

|

|

|

|

| 平成17年7月 |

|

|

|

『源太』は、三代目三津五郎が初演した『倭仮名色七文字』という変化舞踊のうちの一曲です。

この踊りは、『箙の源太』とも呼ばれています。

「箙(えびら)」というのは矢を入れる入れ物のことです。梶原源太景季は生田の森の合戦の時に箙に梅の枝をさして戦ったとされています。また、父 景時とともに和歌にも優れていたと言われ、戦に明け暮れる源平の時代には珍しく風流な二枚目として登場するのです。

『ひらかな盛衰記』では、梶原家から勘当された源太は妻の千鳥とともに流浪の旅をしていますが、千鳥は神崎の廓に身を売り‘梅ケ枝’という遊女になっています。源太が出陣するための鎧を請け出すお金がなく、困った梅ケ枝が手水鉢を無間の鐘になぞらえて叩くと三百両のお金が出てくるという話です。

明治時代に流行った戯れ歌(ざれうた)に「梅ケ枝の手水鉢 叩いてお金が出るならば もしもお金が出たときは その時ゃ身請けをそれ頼む」というのがありますが、これはこの話がもとになっています。

今では、「源太」といってもどんな人物なのかわかる人は少ないと思いますが、江戸や明治の頃の人々には「源太」といえば「梅ケ枝」(箙に挿した梅と千鳥の名前)、そして「源平時代の伊達男」というイメージがあったのでしょう。

今回の「源太」も梅の花と鎧の柄の衣裳という伊達姿に兜を付けた梅の枝をもって登場します。

ところで、今月の昼の部の序幕の『曽我対面』で一番上手に奇妙な格好で座っているふたりは、梶原景時、景高親子です。つまり、源太景季の父と弟です。親子、兄弟なのにまったく違ったこの描かれ方、ちょっと面白いと思いませんか。

また、この踊りは『かぼちゃ源太』ともいわれています。「今年ゃかぼちゃの当たり年」という歌詞があり、こんな二枚目が頭の上にかぼちゃの形をつくる面白い振りがついています。これは、当時、変化舞踊を競って上演していた三津五郎のライバル三代目中村歌右衛門が丸顔だったのを皮肉ったものといわれています。

この振りにもちょっと注目してみてください。 |

|

|

|

|

| 平成17年4月 |

|

|

|

『道元の月』は、歌舞伎座、京都南座に続いて今回で再々演になりますが、上演の度に永平寺で参禅をさせていただいています。

永平寺の修行には、本当に様々なお作法があります。修行を積んだ雲水の方たちの無駄のない動きは、シャープで美しく、修練を積むほどに余分なものが削ぎ落とされ美しさが際立ってくるのは踊りにも通じるものがあるのだと思います。

もちろん芝居のなかでは、完全にというわけにはいきませんが、ある程度はその作法にのっとった動きをするようにしています。

例えば、手の位置ひとつにも決まりがあります。立っている時や立て膝をしている時は、胸の前に左右の手を重ねる叉手(しゃしゅ)というかたちにします。また、正座や坐禅など座った時は左右の手を手のひらを上にして重ねて親指を軽く合わせる法界定印(ほっかいじょういん)というかたちになります。

『道元の月』の一幕目で、道元禅師はじめ僧たちが坐禅修行をする場面がありますが、あの中にもいろいろな作法があります。

お袈裟を頭に頂いてから着ける「袈裟頂戴」なども実際の作法に近いかたちでさせていただいています。

また、坐禅を終えた僧たちが床に降りるときに足をあげてピョンと飛び降りるようにしますが、これにも理由があります。

現在の永平寺にも僧堂というところに舞台でご覧いただいているような坐禅修行をする場所がありますが、修行僧たちは坐禅だけでなく、そこで寝起きも食事もします。

写真手前の木の部分に食べ物を置くため、その部分には決して、足やお尻が触れてはいけないということになっています。そこで、あのように足をあげて台から降りることになるのです。

また、写真の黒くて丸いクッションのようなものは「坐蒲(ざふ)」といって、坐禅をするときにお尻に敷くものです。これには修行僧ひとりひとりの名前が縫い付けられています。 |

|

|

|

|

| 平成17年2月 |

|

|

|

『神楽諷雲井曲毬━どんつく━』は、江戸太神楽を題材にした踊りです。

太神楽(だいかぐら)は神社に伝わる「散楽」(後の「猿楽」)という曲芸がもとになっているといわれています。伊勢神宮や熱田神宮で行われていましたが、遠くまでお参りにいけない人々のために、神官の息子たちが各地をまわってお札を配りながら、曲芸も見せていました。「代わり」ということで、もともとは「代神楽」だったようです。

太神楽はいくつかの家で受け継がれていますが、『どんつく』の太夫は熱田神宮派の「丸一」さんです。

上演の記録をみると、役名が「丸一親方」「丸一太夫」となっているものもあります。丸一さんの御当代は十三代目で鏡味小仙さんとおっしゃいます。丸一さんの家は三代目の頃(寛文年間・17世紀半ば)から苗字・帯刀、そして吹上御所での将軍家の上覧を許されていました。太神楽は他の大道芸人と比べて格調が高く、太夫は羽二重の黒紋付を着流しで着ています。

『どんつく』の中で太夫が見せる曲芸は、「籠毬」と言います。(写真 上)毬を器用に操りながら籠の中を通したり載せたりします。私も父の「どんつく」の太夫役で「籠毬」に挑戦しましたが、なかなか難しいものです。

ところで、客席からはあまりよく見えないと思いますが、籠毬で使う白い毬は糸でできています。(写真 中)現在使っている毬は、球状の芯に毛糸、タコ糸、そしてカタン糸の順番でぐるぐると巻きつけて、最後に赤い糸で縫いとめてあります。もちろん、すべて手作りです。小仙さんが、ものすごい速さで、しかもいびつにならないようにまん丸く糸を巻いていく手元を見ているとまるで魔法のようです。

以前は、芯に海綿やゼンマイの綿などを使っていたそうですが、現在はなんとスーパーボールを使っているのだそうです。手に持った時にちょうどよい弾力にすることや耐久性などを考えて現代でも工夫が続けられているわけです。

また、『どんつく』で常磐津が「ヒョイトとまった」というと、籠の上の方の房の下に毬が宙に浮いてとまっているように見えるところがあります。房の中に大きな釣り針が仕込んであって表面が糸でできている毬をひっかける仕掛けになっています。(写真 下)

これも江戸時代からの仕掛けだそうです。分かってしまえばなんのことはないようですが、歌舞伎の演出同様、江戸時代の人たちのお客さんを楽しませるための工夫は大変なものです。 |

|

|

|

|

| 平成17年1月 |

|

|

|

江戸の火消しは大きく分けると、「大名火消し」「定火消し」「町火消し」の三種類がありました。

「大名火消し」は大名お抱えの火消し、「定火消し」は旗本お抱えの火消し、そして「町火消し」は町奉行大岡越前守忠相の命で享保年間に作られた町人による火消しです。江戸は、江戸城本丸まで焼いた明暦の大火を始めとして非常に火事の多いところでしたので、公の火消しだけでは間に合わなくなり設置されたものです。『め組の喧嘩』の「め組」は、この町火消しのひとつです。

今月上演している『盲長屋梅加賀鳶』に出てくる「加賀鳶」は、加賀藩お抱えの「大名火消し」です。普通の大名火消しは藩の中から出していましたが、加賀藩は唯一町人を火消しとして抱えていました。加賀鳶は加賀百万石前田家の威光を笠に着て特権意識をもっていたので、この芝居の通り、町火消しとの小競り合いはしょっちゅう起こっていたようです。

また「加賀鳶」は芝居の中だけでなく実際にも、雲に稲妻の長半纏、丸に鉞(まさかり)の打っ違いの大紋を染めた鼠色の革羽織、同色の股引にウコン色の脚絆という派手な装束で「大名火消しの華」と言われていたようです。

舞台では、革羽織に隠れてみえませんが、尻っぱしょりの仕方も少し変わっています。(写真中)これは、鳥の鳶の尻尾をイメージしているともいわれています。

ちょっと変わった形の髷は「加賀鉞(かがまさかり)」といいます。(写真下)刷毛先が鉞のような形になっているのでこう呼ばれます。『暫』の腹出しなどのかつらも「鉞」ですが、「加賀鳶」ものは、髷がぐっと小さく刷毛先も「鉞」というより「斧」のような形になっています。

ところで、実際の「盲長屋」というのは按摩さんのような盲人の住む裏長屋のことではありません。江戸時代、大名屋敷の塀はすべて長屋になっており、ただの土塀のように見えて実は窓がついていました。しかし、本郷の加賀藩の屋敷の長屋だけはこの窓がなかったため「盲長屋」と呼ばれていました。

関東大震災までは本郷から池之端までその跡が残っていたので、明治生まれの祖父の時代には「盲長屋」といえば当然加賀様の長屋のことを言ったのだそうです。祖父は「わかりきったことのようですが、今のうち書いて置かないと間違いのもとですから。」と書いていますが、確かに現代の私たちにはそのようなことはだんだんわからなくなっていくものです。 |

|

|

|

|

| 平成16年10月 |

|

|

|

『吹雪峠』は、その題名通り吹雪の中の芝居です。舞台上で前が見えないほどの雪が降ります。

普通の芝居の雪は、舞台の上に吊ってある簀子に人が上ってチラチラと降らせたり、またはバトンに吊ったカゴ(「雪かご」と呼んでいます)を揺らして降らせたりしますが、「吹雪」ということになるとその程度の雪では間に合いません。

今回は大きな雪かごを4つ吊って、それを大きく揺らして降らせる方法と、両側の舞台袖から扇風機を使って横から吹きつけるようにする方法を併用しています。

雪は和紙を四角く切ったものですが、それを大きなポリバケツにいっぱい用意して、お弟子さんたちがひとつかみずつほぐしながら上手と下手の袖から扇風機で飛ばします。上からと横からの大量の雪で、猛吹雪に見えるようにするのです。

今回は、八大と大和が両袖から雪を降らせています。

| 写真上: |

雪をほぐしているところです。和紙を切るときに重ねて切るためにどうしても何十枚も重なった状態になっています。よくほぐさないとかたまりのまま飛んでしまい、雪らしく見えないのです。 |

| |

|

| 写真中: |

黒くて丸いものは扇風機です。この扇風機の前にほぐした雪を差し出して飛ばします。今回は巡業なので少し小振りな扇風機ですが、大劇場ではもっと大きなものを使うこともあります。 |

| |

|

| 写真下: |

直吉が吹き荒れる吹雪の中に登場するシーンです。どうですか、吹雪に見えますか?ちょっと見にくいのですが、写真の右上の方に細長い雪かごが揺れているところが見えます。 |

|

|

|

|

|

| 平成16年9月 |

|

|

|

『茶壺』の熊鷹太郎の肩衣にはちょっと愛嬌のある鳥の絵がデザインされています。これは、曽祖父七代目三津五郎が、大正10年に狂言の『茶壺』を歌舞伎舞踊にして初演したときから使い始めたものです。

この鳥は「うそどり」といって太宰府、大阪、東京の亀戸などの天満宮で正月に行われる「鷽替(うそかえ)の神事」の時に売られる木彫りの鳥です。「鷽替」は、参詣人が「うそどり」をお互いに交換する神事です。「今までの凶がウソになり、吉にトリかえる」という意味があります。また、神社から出す金色の「うそどり」を換えあてた人には幸運がくるとも言われています。

「うそ」は実在するスズメの仲間の小鳥ですが、漢字では「鷽」と書くため「學びの鳥」とされ、学問の神様である天神様のお使いといわれるようになったのだそうです。

ところで、『茶壺』の熊鷹太郎は<すっぱ>と呼ばれます。

戦国時代には、大名が野武士や強盗などから敵の情勢を探るために召し出した者のことを<すっぱ>と呼び、「素っ破」または「透波」と書きました。いわゆる忍びの者です。人の秘密をあばく意味の「すっぱ抜く」は、この「すっぱ」からきています。

「素っ破」たちがもともと強盗などであったことから、<すっぱ>は「盗人」「すり」という意味でもあります。もちろん熊鷹太郎の場合はこちらの意味です。同時に<すっぱ>には「うそ」という意味もあります。

その<すっぱ>熊鷹太郎が、「うそどり」の肩衣をつけているというのは、とても洒落た趣向だと思います。

一方、田舎者麻胡六の肩衣には「鳴子」の絵が使われています。「鳴子」は、田畑の作物を食べに来る鳥を音で追い払うために竹や木で作られた道具で、田舎の風景の象徴的なもののひとつです。

このようにふたりの登場人物の設定を肩衣の柄でもあらわしているわけです。

また、この肩衣についている紋は「薺紋(なずなもん)」といいますが、歌舞伎舞踊のお狂言物の衣裳(肩衣や素襖)にはすべてこの紋が使われています。『茶壺』では、熊鷹太郎、麻胡六、目代と三人ともこの紋をつけています。

『茶壺』をご覧になる時には、肩衣にもちょっと注目してみてください。 |

|

|

|

|

| 平成16年8月 |

|

|

|

『東海道四谷怪談』の序幕「浅草観世音額堂の場」の直助権兵衛は「藤八五文薬売」として登場します。

「藤八五文薬売」とは、文化の末ごろから嘉永の頃まで(1800年代前半)、江戸市中で綿屋藤八製の丸薬を売り歩いた薬売りのことです。当時流行の紺絣の単衣を着て、脚絆に草鞋がけという旅人のような格好で、表に「岡村藤八五もん薬」、裏には「奇妙」と赤字で書かれた扇子を持って商いをしました。

文政8年(1825)、中村座で「東海道四谷怪談」が初演された時、直助役の五代目松本幸四郎がこれを取り入れたので、藤八五文薬はさらに広く知られるようになりました。

幸四郎と同じ格好で薬を売り歩くので大変繁盛し、二人組みで商いをするようになりました。ひとりが「藤八っ」というともうひとりが「五文」と受け、最後にふたりで「奇妙ォ」というのが売り声で、これをまねする人が出るほど流行りました。当時、江戸の市民はもちろんのこと大名までもがこの「藤八五文」を知っていたようです。

ところが、「浅草額堂」の場は明治の中頃からあまり上演されなくなり、明治29年に上演された時には、「直助」ではなく「薬売り弥七」という役になっており、後の幕の直助とは違う役者が演じ、拵えも「藤八五文薬売」ではなく半纏でした。

昭和24年8月の大阪歌舞伎座の通し上演の時に祖父八代目三津五郎が今尾哲也先生のお力も借りて文献等を研究し、初演通りの「藤八五文薬売」の拵えと売り声の言い方を復活させました。最近では、手拭を吉原かぶりにして出る方も多いのですが、今回も私は初演通り、絣の着物を尻っぱしょりにして、脚絆に草鞋がけ、そして笠をかぶって出るかたちにします。 |

|

|

|

|

| 平成16年5月 |

|

|

|

『魚屋宗五郎』の“芝片門前魚屋内の場”の見どころは、妹のお蔦が手討ちになり悲嘆にくれていた宗五郎が、訪ねてきた召使いのおなぎからお蔦の死の本当の事情を聞くうち、「今のおなぎさんの話を聞いちゃァ酒でも飲まずにゃァいられません」と断っていた酒を飲み始め、だんだんと酔態になり、ついには磯部の屋敷に行くと家を飛び出していくというところです。父親の太兵衛、女房のおはま、奉公人の三吉、そして宗五郎のチームワークで見せるこの芝居のヤマ場です。

最初は片口から湯呑に注いで飲みますが、酔いがまわってくると、おはまから片口を取り上げて飲み、最後はみんながとめるのも聞かず三吉から樽を奪い取ってとうとう二升樽を飲みほしてしまいます。

この湯呑みと片口は、宗五郎の役者の手に馴染むものを使います。湯呑はあまり小さいものでは舞台で使うには不向きなので、大きさや形がちょうどよいもの、また染付けの絵柄も好みのものを選びます。片口は口のところに指をかけて飲むので、実際に持ってみて手に合うものを選びます。そのため小道具さんからは借りずにそれぞれの役者が専用の物をつかうことが多いようです。今月も湯呑は自前のものを使います。 |

|

|